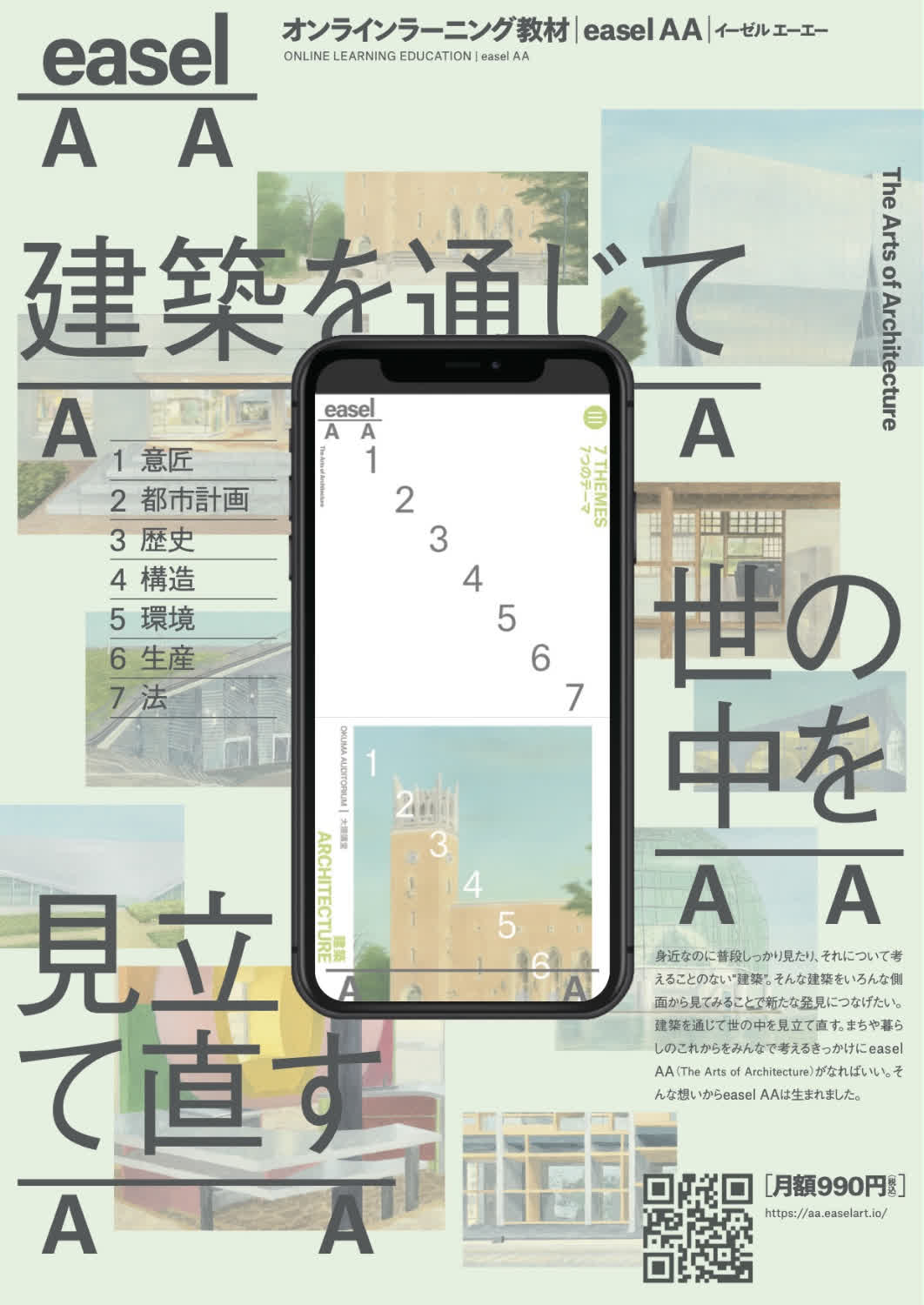

オンラインラーニング教材『easel AA』リリース

easelservices

easel series

INERTIAでは、「easel」と称したオンラインラーニング教材のシリーズを展開しています。複雑化・多様化する社会でこれから生きていく私たちにとって、必要な目と心を養っていく。社会において一人ひとりが「自由に生きる力」を養い、創造性を磨いていく。「easel」が目指すのは、そんな新しい学びです。「easel」シリーズは、プログラミング、バイオアート、建築にはじまり、映画、茶道など、さまざまなテーマで展開していく予定です。

対象

case study

「easel」を導入いただいた学校・企業様の事例をご紹介しています。